SEO以外の集客を考える。SEOだけにこだわっちゃダメ。

SEO以外の集客を考える。SEOだけにこだわっちゃダメ。

SEOに関わったコンサルタントの経験がある私は、ついついSEOにこだわって考えてしまいます。

特にブログなどではこだわる必要はないと思います。なぜなら、スパム的な目的で制作された記事でなければ、ブログに掲載する内容は基本的に個人のエクスペリエンスによる独自のコンテンツになるからです。もちろん、SEOを意識して制作されれば相乗効果は期待できますが、世に無数にいるブロガーの中には、特に意識せずに記事の優秀性でバズを迎えて、ニーズの高まりにより人気ブログになっているものの方が多いです。

大型サイトや集客を目的としたサイトにとって見れば、SEOは非常に重要な意味を持ってきます。それは、単にGoogleを筆頭とする検索エンジンからの集客率が高いので、そこをターゲットに絞ってサイトをオプティマイズすることが重要だという理由に加えて、検索エンジンに嫌われる事がないように施策を見直すためにも必要です。

このSEOに対するノウレイジをもたないWEB担当者が統括するサイトにおいては、例えば気づかないうちにシステムが自動的に重複するページを大量に作っていて、検索エンジンがそのページをリンクし、「ページ稼ぎのために不必要ページを大量にインデックスさせようとしている」と検索エンジンに評価されてしまい、結果として検索エンジンからの評価を著しく下げてしまうことにも繋がります。そして検索エンジンからの評価を下げてしまうと、検索結果の上位表示が難しくなってしまいます。

SEOは必要なくてもSEO知識は必要

Photo:SEO By SEOPRTraining

検索ユーザーの動向を無闇に難しく考える必要はありません。あたりまえですが、検索ユーザーは適切な解答をわかりやすく教えてくれる人に聞きたいと思うものです。なので、一昔前のようにリンク集の中に自分の調べたことが乗っている可能性があると思って、ディレクトリ検索のような場所で、調べたい内容を検索する人は少ないでしょう。おそらく大多数の検索ユーザーがGoogleを使用します。それが、答えを導くために一番の近道であり手っ取り早いからです。

なので、検索エンジンに好かれるためという目的は言うなれば、サイトの利用者に好まれるようなサイトにするということです。サイト利用ユーザーのためにSEOを施工する必要があります。そのためWEBページの保守補完を目的とするためにサイト内のオプティマイズは日頃から必要で、SEOの知識はどんなサイトのWEB担当者であれ、おそらくは必須であり、特にPHPなどのプログラム言語でシステムが動的にページを生成するような大型のサイト(ECサイトや掲示板サイト、ポータルサイトなど)では必要不可欠になります。

SEOの知識が必要なことは上記で述べた理由によるものです。なにもSEOは集客のため。ということではないということです。そして集客においては、SEOだけにこだわらなくても可能にしているサイトは必ずしも存在します。検索エンジンに嫌われたと行っても膨大なWEBの海にサイトは存在するので、他のルートからの集客をしているサイトはあります。最近ではSEOの一辺倒の時代ではないと私は感じています。

Referralによる集客

Referralとはどこか別のサイトに貼られたリンクをクリックしサイト内にユーザーが訪れることです。これをSEOとは基本的に考えません。なぜならサーチエンジンからの集客ではないからです。しかしながら、外部にリンクを設置することで外部被リンクとして検索エンジンから評価受ける事には一定のSEO高価が期待できる場合もあります。

しかし、私がここでいいたいのは外部リンク扱いを受けるから外部のサイトにリンクを設置するように工夫をしようということではなく、逆に外部リンクから直接の集客もリンクを設置する場所によっては一定の流入が稼げるということです。

流入がよくあるのは、ある程度検索で上位表示されるようなまとめ系サイトです。

Naverやnanapiなどは有名ですが、掲載のためにはある程度の情報量をもつ、しっかりしたページを制作しなければなりません。その分、効果は高いとは思われませが、時間コストが大きい部分もあります。反対に超お手軽生成できるオンラインブックマークからはバズな記事でも無い限り集客はほとんどないです。

そのため、わりとお手軽にできるのは新規サイトのプロモーションのためのプレスリリースサイトや、〇〇のページを集めました。的なまとめサイトです。

ただし、一点問題はターゲットユーザー以外のユーザーの流入が多くなる可能性が非常に高いです。例えば、長野の野菜を販売するサイトには、検索ユーザーではおそらく「長野 野菜 販売」というクエリで調べた、おそらく長野の野菜が欲しい人がサイトへ訪れてくれますが、そこかしこのリンクからは適等にチェックしている人が入ってくる無駄流入が多いことがあります。

なので、特にニッチで専門的なサイト。特定ユーザーに絞ったサイトの場合は、Referralの集客はほとんど身になりません。汎用的で不特定多数のユーザーに対する流入が必要な場合は効果が期待できます。

リスティング広告による集客

多くの企業で既に導入されはいますが、着目すべき点はGoogle Adworsやyahooリスティング以外にもリスティングの方法はあるということです。googleやyahooでの広告の審査基準は運営しているサイトに寄っては出稿できない場合もあるので、広告という意味で言えば、facebookなどからでも自社サイトへの広告を打てます。

SEOと違い長期的な目線でサイトへの集客が見込めるわけではないですが、SEOと違って確実にサイトへの流入数が見込めるというメリットも有ります。リスティングをする際にはコンバーションを意識したLPの最適化も場合によっては必要となりますが、SEO会社があるようにリスティング会社やLPOの会社もあるので、収益をみこして相談することも出来ます。

集客が必要なサイトにとって、リスティングとSEOを同時進行でバランスよく思考していくことが重要です。

アフェリエイトプログラムによる集客

SEOにこだわるあまり、企業が以外に意識せずにいるのがアフェリエイトによる集客です。有名ドコロではA8ネットなどがあります。ブロガー・アフェリエイターでアフェリエイト収益だけで収入を立てているプロは、常に競合が少なくコンバーション率が高いジャンルによる新規収益取得を目論んでいます。

アフェリエイトプログラムを利用することで、一定の出費が発生することと引き換えに自社で、サテライトサイトを制作するより幾分も低予算で、サイトへの集客率を底上げしてくれる外部パートナーを持つことが出来ます。

また予算や人材があれば、自社でアフェリエイトプログラムを始めるというのが予算やユーザーを管理する側にとっては一番、好調な展開になるかもしれません。

アフェリエイトプログラムを利用する際に、SEOを考慮して少し注意が必要な部分としては、アフェリエイトプログラム参加ブログからのリンクにはnofollowをつけて貰う必要があります。さもなくば、お金でリンクを張ってもらっているということで、リンクの売買としてペナルティを受ける可能性があるからです。

動画マーケティングによる集客

WEBの世界では、年々回線スピードや新たな技術が生み出されたいき、昔はtableタグばかりのテキストベースでプログラマーが活躍する舞台だったWEBフィールドですが、今や画像やjsによるモーションを取り入れたデザイナーが活躍するフィールドに変貌しました。そして、今注目されているのがモーショングラフィックスです。特に、最近のサイトではフラッシュブームが終わり、パララックスのようにサイト自体にモーションが加わるサイトが出てきたので、平面的なデザインしかできないデザイナーよりもモーションを提案できる職種の人達の需要が生まれると思われます。

そして、マーケティングの世界でもweb動画によるマーケティングが生まれています。

GoogleがM&Aによって買収したyoutubeの2012年から1~2年の間の成長率はそれまでの3倍ほどだそうです。

プロモーション動画を作るという意味も含まれますが、もっとシンプルに例えばFAQへの解答などを専門的な見解をもって動画上で解説する程度の動画でも必要とされています。これは個人的な会見ですが、ユーザーにとっては長い文章を読むより、動画で見るほうが明快な場合があるという理由からだと思います。さらに昨今ではスマホの普及により小さな画面で文字を読むより動画によりダイレクトに情報をキャッチすることが手っ取り早いと考えている傾向があるかもしれません。

動画によるマーケティングですが、動画ストリーミングサイトとしてはvimeoやfc2動画などがありますが、私はyoutubeをオススメします。理由はみっつ

- youtubeはWEBの覇者Googleの子会社である。

検索結果などにも表示されるので他サイトに比べエコヒイキ扱いを受けられる。 - Googleの下層ページ直下にリンクをおけるというメリットが有る。

- 動画内にリンクを設置する事ができ、サブタイトルもyoutubeの機能で付けられる。

動画マーケティングとは、制作コストが非常にかかります。特に最近のSEO事情で言えば、スタッフにWEBやITの知識がなくても文章だけを作れば成立する「スタッフブログ」のようなコンテンツは非常にお手軽でした。しかしながら、多くの企業がやり始めているので、競合他社との差はなくなっています。

動画制作の場合、撮影・編集・アップロードなどの手順が必要になります。はじめは戸惑うこともあると思われますが、作業工程が慣れてくれば、ルーチン化もできます。動画によるマーケティングはこれからのWEBマーケティングの主軸の一つになる可能性があると私は考えています。

古い手法は今すぐやめよう!2016年最新のSEOの動向

SEO対策はその都度その都度で、どんどん変わり続けています。常に最新の情報を把握していないと効果的な施策を打つことができません。むしろ、古いSEO手法は通用しないどころか、ペナルティの対象となって順位を大きく下げられてしまうリスクがあるので注意が必要です。

SEO対策はその都度その都度で、どんどん変わり続けています。常に最新の情報を把握していないと効果的な施策を打つことができません。むしろ、古いSEO手法は通用しないどころか、ペナルティの対象となって順位を大きく下げられてしまうリスクがあるので注意が必要です。

2016年最新のSEOの動向をまとめましたので、Web担当者は漏れなくチェックしておきましょう。

モバイルフレンドリー

モバイルフレンドリーは、2015年4月に導入された新しいアルゴリズムです。モバイルフレンドリー(モバイル対応)なページは、モバイル版の検索結果において掲載順位が引き上げられるため、SEO対策の重要な施策として、モバイル対応は必須となりました。

出典:モバイル フレンドリー アップデートを開始します / Googleウェブマスター向け公式ブログ

出典:モバイル フレンドリー アップデートを開始します / Googleウェブマスター向け公式ブログ

モバイルフレンドリーなページであるかは、モバイル端末での閲覧のしやすさで判断されます。

「要素同士が近すぎずタップしやすいか」「ズームをしなくてもテキストが読みやすいか」「横スクロールが発生しないか」「再生されないコンテンツが含まれていないか」、といった点がチェックされているようです。

モバイルフレンドリーの詳細は、Google Developersにて確認できますので、必ずチェックしておきましょう。

出典:ようこそ!Mobile Friendly Websites / Google Developers

出典:ようこそ!Mobile Friendly Websites / Google Developers

モバイルフレンドリーの基準を満たしているかは、こちらのページでテストできます。

AMP / ページ表示速度

AMPは「Accelerated Mobile Pages(アクセラレイティッド・モバイル・ページ)」の略で、Google、Twitter、WordPress、Pinterest、LinkedInを代表とする計9社が参加している、モバイルページを高速化推進プロジェクトです。Google検索では2016年2月24日より対応開始しました。

AMPに対応しているページはGoogleのAMPキャッシュに保存され、モバイル端末でのページ表示速度が向上します。AMP対応している記事は、モバイル検索結果においてトップニュース枠のカルーセル内に表示されるため、クリック率アップが期待できます。

ただし、AMPは処理を重くするJavaScriptを制限することで表示速度を上げているため、JavaScriptはAMPで定義されているものしか基本的には使えないというデメリットがあります。広告もAMPに対応しているものしか表示されないため、デザインや広告の面で制限がされます。

まだ導入開始されて間もないということもあり、AMPに対応するかどうか迷っているサイトオーナーは多いようです。

今のところ、モバイルフレンドリーのような対応ページの検索順位を引き上げるといった措置は発表されていないため、迷っているならしばらく様子見のスタンスでいいかもしれません。

Flash排除

Googleは2014年夏〜秋ごろからモバイル版の検索結果にFlash多用のページが出ると、スニペットに警告メッセージを表示するようになりました。Apple社をはじめ、Google ChromeもFirefoxも段階的にFlashを排除することを公表するなど、脱Flashの流れは確実に進んでいます。

Flashを有するページの検索順位が引き下げられるという発表はありませんが、SEOへ影響する可能性があります。その理由は以下です。

iPhoneもAndroidもデフォルトではFlashに対応していないため、モバイル端末ではFlashを使ったコンテンツは表示されません。

モバイルフレンドリーは「再生されないコンテンツが含まれていないか」という点をチェックしているため、Flashを使ったコンテンツはモバイル版の検索結果において不利になると考えられます。

Flash排除の動きが進み、HTML5へ移行している今、Flashを使うメリットはないと言っていいでしょう。

コンテンツ重視

今のGoogleはコンテンツの質を非常に重視しています。

一昔前は自作自演の被リンクで意図的に検索結果の上位表示を狙うことができたので低品質のコンテンツが横行していましたが、パンダアップデートとペンギンアップデートの導入によりスパム行為をしているサイトは排除されるようになりました。

Googleはユーザーとコンテンツのマッチングを重視し、ユーザーの問いに対して最も関連性の高い情報を提供しているサイトを評価するようアルゴリズムを改良しています。検索エンジンは完璧ではないので、必ずしもユーザーの問いに完璧に答えられるわけでは限りませんが、確実に精度は上がってきています。

依然として被リンクもSEOでは重視されていますが、被リンクも質で判断されるので数があればいいというわけではありません。検索結果で上位表示を狙うには、質の高いコンテンツと被リンクが必要になるということです。

まとめ

以上が2016年のSEOの主な動向です。

この手法も何年か経てば、まるっきり変わっている可能性があるので、SEO対策を検討している場合は常に最新の情報をチェックしておきましょう!

SEOはもう古い? 海外の先進的メディアが実践する“SEO”から“FBO”へ

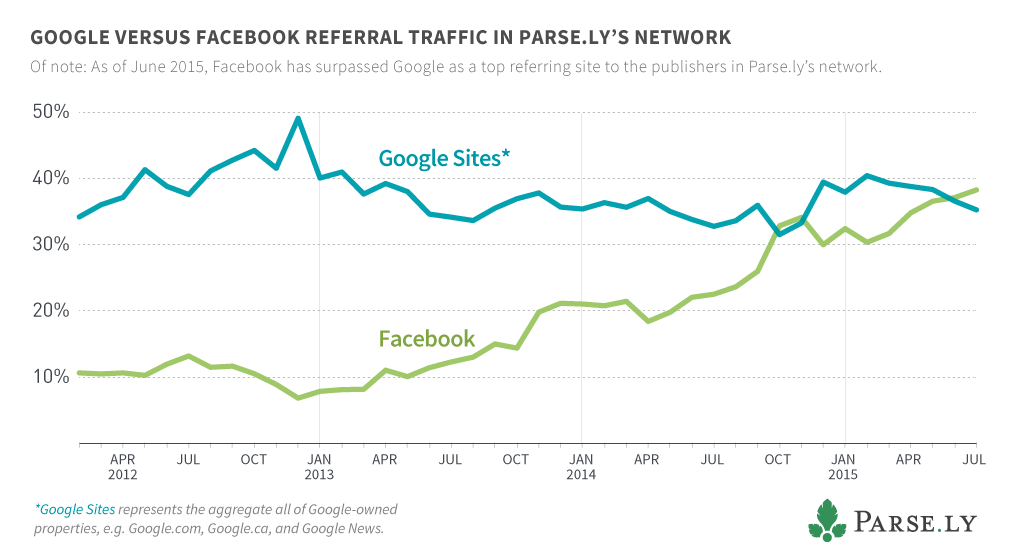

これまで、メディア企業が自社サイトやサービスにお客さんを誘導する際に、まず最初に対策することとしてSEOがありました。しかし、ここ数年で集客方法も徐々に変わってきており、分散型メディアに代表されるような、各ソーシャルメディアを主な集客メディアとして捉えるようになってきています。

そしてメディア企業の中ではその考え方がより強まり、今では”SEO”ではなく”FBO”(Face Book Optimization=Facebook最適化)を念頭にコンテンツを制作・配信するところが増えてきています。

そこで今回はFBOという考え方が出てきた経緯やすでに対応している企業の事例をご紹介します。

- 目次

- FacebookはもはやGoogleを超えた

- 検索しなくなった?ユーザーの環境変化

- ニュースを読むのはソーシャルメディアで

- Facebookのアルゴリズムに対応するメディア企業

- まとめ

FacebookはもはやGoogleを超えた

これまで日本において、各世代のユーザーが登録するソーシャルメディアが出てくることはなく、かつてのmixiや先日サービス終了を発表した前略プロフィールなど、若者向けのものはありました。そうした流れの中でFacebookは、全世代のユーザーが自分の名刺代わりにアカウント持つようになった初めてのソーシャルメディアではないかと思われます。

その多くのユーザーアカウントを持つFacebookの送客パワーは凄まじく、近年ではインターネットのインフラとして君臨するGoogleを既に超えつつあります。

上記は、オンラインメディア向け解析ツール「Parse.ly」が約400のオンラインメディアのユーザー流入元を解析したグラフとなっており、2014年の年末頃に送客数でGoogleと同等のパワーを持ち始め、2015年7月にはFacebookがGoogleを完全に上回るようになりました。

検索しなくなった?ユーザーの環境変化

こうした潮流の変化の要因について、ユーザー環境の変化が大きいと考えられます。これまで、何かを知ろうとする時のユーザー行動として、

- 検索エンジンで調べたいキーワードの入力する

- 検索キーワードを含むサイトが表示される

- 検索結果から自分のニーズにあったサイトを探す

- 自分のニーズを満たすサイトを閲覧する

という流れがありました。メディアがそういった動きをするユーザーを囲うことを考えた場合、必然的に自社サイトの窓口となりうる検索結果の上位に表示されるための検索エンジン対策(SEO)をする必要があったのです。

しかし、近年ではWeb上にコンテンツが溢れかえりすぎたことや趣味趣向が細分化されたことから、情報を選別するためコスト(手間・時間)が多く発生するようになってしまいました。そして、その状況に対応するように出てきたのが、一昨年世間を賑わしたキュレーションメディアでした。しかし実情は、情報をまとめて(キュレーションして)おらず、SEO目的で雑多な情報を盛り込んだメディアというのも少なくありませんでした。

そうした中で、近年増えつつあるのがユーザー分析を元にレコメンド機能を備えたメディアになります。彼らはユーザーに対して、

- 様々な趣味趣向を持つ人たちに対して様々な方法で自社サービスへ集客する

- ユーザーアカウントを取得してもらい、行動データを分析する

- 行動データに元に最適だと思われるコンテンツをレコメンドする

- 実際の行動を分析し、さらに改善する

という方法を取ることで、ユーザー環境の変化に対応することに成功しました。そしてその象徴的な例が、様々なユーザーアカウントを保有し、分析しているFacebookです。ユーザーが能動的に自身の求める情報にたどり着くことが難しくなった昨今、Facebookはユーザーが受動的に自身の求める情報を届けてくれるメディアとなり、Googleを超えるに至ったのです。

ニュースを読むのはソーシャルメディアで

さらにここで一つ面白いデータがあります。

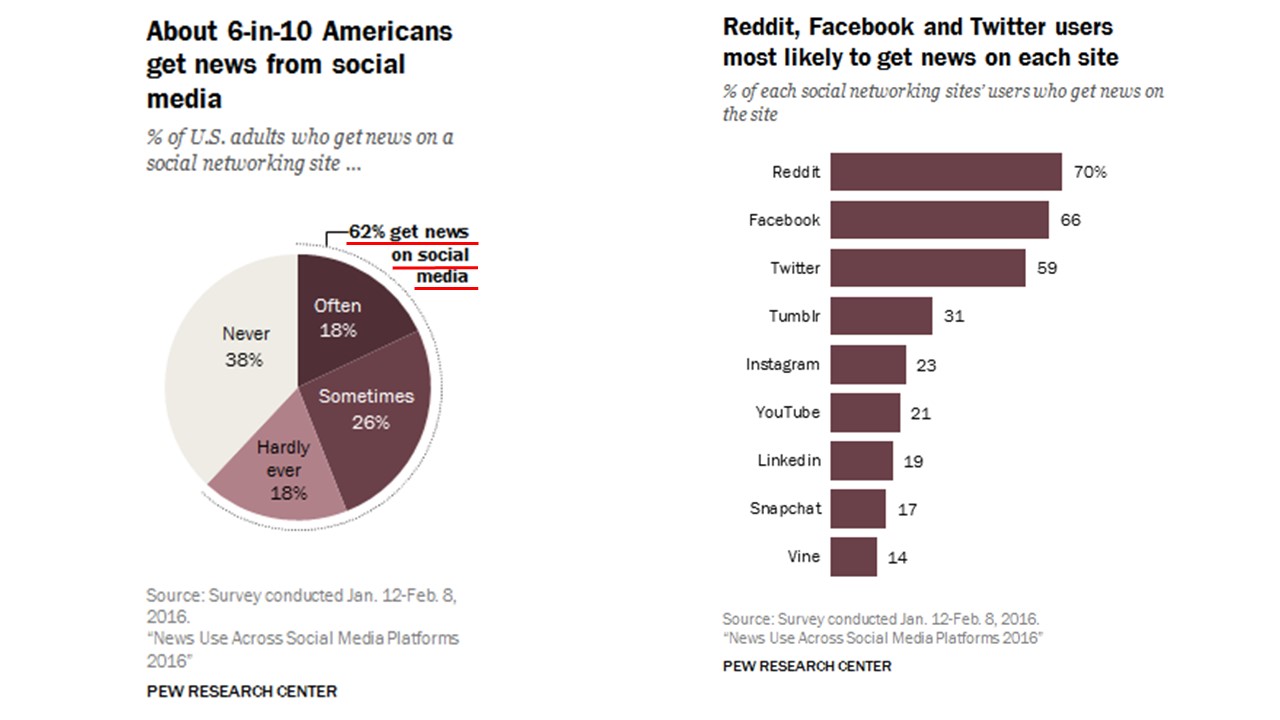

アメリカ合衆国や世界における人々の問題意識や意見、傾向に関する情報を調査するシンクタンク「Pew Research」の最新の調査結果によると、アメリカ人の62%がソーシャルメディアでニュースを読んでいるそうです。

参照:http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/

そしてFacebookユーザーの2/3が、Facebook上でニュースを読んでいる……というものになります。

趣味趣向を持った人向けのコンテンツのみならず、ある種、人にとって普遍的なコンテンツでありマスメディアの主軸コンテンツであるニュースすらも、いちソーシャルメディアであるFacebookが握るようになりました。そのためメディア企業としては、Facebookで自社コンテンツを閲覧してもらうためより一層、Facebookに歩み寄り、Facebookへの最適化をする必要があるのです。

Facebookのアルゴリズムに対応するメディア企業

Facebookはこの数ヶ月で2度、アルゴリズムに変更を加えました。一つ目が「ユーザーがモバイルブラウザからFacebookの記事を読んだり、ニュースフィードからクリックされたInstant Articleを読んだりする時間を予測する」アップデートで、二つ目が「友人や家族の情報を優先的に表示する」アップデートです。

海外が報じるFacebookのアルゴリズムを調整する意図とは、Facebookが送客・集客メディアとして大きなパワーを持つようになり、さらなるエンゲージを生むために、現在存在する有象無象のコンテンツによりユーザーがFacebook自体を見なくなるのを防ぐためです。

そのため、コンテンツを配信するメディア企業はFBOを意識して、インスタント記事に対応するだけでなく、ページ滞在時間が長くなるようなオリジナルの読ませる記事やFacebookに直接アップロードされるオリジナル動画の制作・配信など、対策を取っています。

その最たる例として、最近取り上げられているのがバイラルサイト「リトル・シングス(LittleThings)」になります。

同メディアの動画コンテンツは、立ち上げて2年半余りで月間2億8500ビュー、ユーニークユーザーは5000万も獲得するまでに成長しました。彼らが運営するメディアのトラフィックの3/4はFacebookからのものになっており、FBOを体現する企業になります。

そのリトル・シングスを運営する会社のCEOは、「Facebookがインスタント記事を利用したコンテンツ配信を望むならそうするし、ライブ動画を望めば、そうするだけ」と考えており、Facebookのアルゴリズムに徹底的に従うという。

他にもアメリカのニュース専門放送局「Fox News」は、NowThisやハフィントンポストといった新興メディアのインタラクション(いいね!やコメント)数をおさえて、2016年の上半期で最も多い約1億2000万もの反応を獲得しました。

FOXニュースもリトル・シングスと同じく、Facebookが何か大きな変化をした際に対応してきており、Facebookライブ動画の活用においては早々に着手しています。同メディアに勤めるベテランは「もっとも重要な評価指標のひとつはエンゲージされるということだ」と語り、コンテンツの形は問わず(気分が上がるコンテンツや、信仰にもとづいたコンテンツなども配信している)、各ソーシャルメディアの配信形式にしっかりと寄せることの重要性を述べています。

まとめ

海外メディア企業の集客がSEO重視からFBO重視になってきており、この流れは今後企業アカウントにも広がっていくと予測されます。

また能動的に検索する行動も、検索エンジンではなくソーシャルメディア上で検索する傾向が強くなっています。(参照:若者はTwitterやInstagramで「検索」している)

チャネルとして検索エンジンの価値が一気に下がることは無いと思いますが、間違いなくソーシャルメディア(特にFacebook)のチャネルの重要性は高まっています。Facebookをユーザーとの接点として活用するためには、Facebookへの理解と企業側の歩み寄りが必要になってくるため、そうした流れは今後どんどん加速していくのではないでしょうか。

出典:

出典: 出典:

出典:

コメントはまだありません